Catalogue[1]Pionnières – Artistes dans le Paris des Années folles – Tabula rasa en terra incognita

À Violette Leduc

« J’étais allé vers les femmes, comme le paysan isolé, un soir de neige, s’en va vers une crèche ». La bâtarde, Paris, Gallimard, 1964.

La couverture du catalogue donne le la. Le magnifique portrait de Suzy Solidor par Tamara de Lempicka n’a rien perdu de son pouvoir de subjugation. La coupe garçonne est casque contre la raillerie des hommes à la petite semaine. Les pupilles au fond des orbites, les lèvres en arc de cupidon, les muscles saillants sont gages de terra incognita. Suzy Soleil d’Or défie les pisse-froid, domine la ville, réenchante le monde. Cette œuvre lumineuse est à rapprocher du fameux portrait de Kiki de Montparnasse par Pablo Gargallo (1928), des dessins de Mariette Lydis figurant Suzy Solidor en maillot ou nue sur la plage (1934) et du tableau (1926) comme du dessin (1930) de Foujita la représentant enlaçant le cou ou dans les bras d’Yvonne de Brémond d’Ars.

Il y a plus. Si l’on veut bien se souvenir qu’il y a tout juste cinquante ans Alain Blondel et Yves Plantin entamaient la résurrection artistique de Tamara de Lempicka avec la rétrospective de son œuvre à la Galerie du Luxembourg[2]. Il y a moins lorsque le catalogue date ce portrait de Suzy Solidor de 1935 alors qu’il figure en couverture de la revue La Rampe en août 1933.

Le terme « pionnières » sert beaucoup ces temps-ci. Laurent Manœuvre a signé le remarquable essai : Les pionnières – femmes et impressionnistes[3]. Elisabeth Vedrenne et Valérie De Maulmin ont étudié Les pionnières de l’abstraction[4] de Geneviève Asse à Judith Reigl. La biographie de la peintresse Agnès Martin par Henry Martin a pour sous-titre : Pioneer, Painter, Icon[5]. Soit, mais alors, comment qualifier la sculptrice Hélène Bertaux ? Artemisia Gentileschi ?

Ce catalogue s’inscrit dans le droit fil de celui de l’exposition Femmes créatrices des années vingt présentée par Jean-Luc Dufresne et Olivier Messac au Musée Richard Anacréon de Granville en 1988. Au fil de son catalogue, Gabrielle Réval sondait l’œuvre de Louise Hervieu, Bernard Dorival celle de Sonia Delaunay et Benoîte Groult celle de Marie Laurencin. Sans vouloir remonter à Mathusalem, mais puisque le catalogue de Pionnières est dépourvu de bibliographie, mentionnons encore deux études « pionnières ». L’essai de François Mathey de 1951 : Six femmes peintres : Berthe Morisot, Eva Gonzalés, Séraphine Louis, Suzanne Valadon, Maria Blanchard, Marie Laurencin[6] qui a passionné le critique d’art Daniel Wallard et auquel j’ai cru bon de rendre hommage[7]. L’étude non moins passionnante de Kenneth W. Wheeler et Virginia Lee Lussier en 1982 : Women, the Arts and the 1920s in Paris and New York[8].

Nous lisons page 19 : « Des chanteuses s’adressent à leurs amies en reprenant des termes de la chanson masculine mais destinées à leurs compagnes. Il faudrait citer et s’attarder sur les chansons à double sens de Dora Stroëva, de La Palma qui eut une liaison avec Eileen Gray ». Oui, je vous le demande, pourquoi ne pas les citer ? Surnommée « L’Amiral », Suzy Solidor eut le plus franc succès avec Le fin voilier, chanson où tout n’est pas codé : « Le plus joli bateau du monde / Et le plus finement gréé / C’est le joli corps de ma blonde / Ayant la souplesse de l’onde / Et je le gouverne à mon gré / Il a beaupré, vaste carène / Gaillard d’avant et artimon / S’il lui manque un mât de misaine / Le navire n’est pas en peine / Tant que je reste sur le pont »… Puisque nous en sommes aux chansons pour matelot(e)s, je connais presque par cœur celle-ci de Kiki de Montparnasse : « Lorsque le Bon Dieu / Branle les comètes / Le jus de leurs queues / Tombe sur nos têtes »… Brouillé avec la chronologie, le catalogue avance à la même page 19 que Suzy Solidor « ouvrit son cabaret à la fin des années 1920 ». Les biographies de la chanteuse donnent 1933. Plus alerte, l’américaine Lauren Jimerson indique qu’Émilie Charmy semble se caresser dans son Autoportrait dans une robe de chambre ouverte (vers 1920). Nous gageons qu’elle représente aussi une jeune femme en extase dans l’huile sur carton Jeune femme, tête renversée (1920) reproduite page 175.

Camille Morineau, directrice de l’indispensable AWARE, et une des deux commissaires de l’exposition a clairement défini son projet dans les colonnes de The Art Newspaper en juin 2021 : – « Je prépare actuellement une exposition sur les artistes femmes dans les années 1920 à Paris, fondée sur l’idée que la question queer y a été inventée à ce moment là car c’était une ville libre. » Nous souscrivons à cette thèse à ceci près que ces « pionnières » n’ont pas eu que cette visée. Le Paris des Années folles ne se résume pas au tribadisme. Il voit aussi triompher le triolisme comme en atteste Jules et Jim d’Henri Pierre Roché ou le Jardin d’Eden d’Ernest Hemingway. Si ces auteurs sont masculins, leurs figures de proue ne le sont pas. L’année même est scandée par trois fêtes de l’éros impensables de nos jours dans notre époque si politiquement correcte : Le bal des Quat‘z’Arts, le 14 juillet et les catherinettes. Dans la première, les modèles des ateliers sont porté(e)s en triomphe sur les épaules des rapins. Lors de la seconde, hommes et femmes plongent plus ou moins nu(e)s dans les fontaines publiques. Au fil de la troisième, femmes et hommes s’embrassent sur les boulevards sans se connaître. Libre à tout un chacun d’estimer aujourd’hui ces pratiques désuètes ou déplacées, il n’en est pas moins irréfutable qu’elles sont typiques des Années folles. À coup sûr, celles-ci ont jeté un œil neuf sur les travestis et vu apparaître une première tentative de transsexualité ou transidentité. Dès lors, pourquoi cherche-je en vain dans ce catalogue trace des bals de travestis ? Le Grand Bal des Artistes TRAvesti TRAnsmental (Salle Bullier 1923) ? Le Bal Païen (Salle Bullier 1926) Le Bal Ubu (Bal Nègre de la rue Blomet, 1929) ? De plus, pourquoi lire, page 172, de la plume d’une auteure américaine que la « misogynie et la xénophobie régnaient alors à Paris » ? Les femmes étaient-elles mieux traitées par la mentalité wasp ? Les Américains d’origine africaine par le ku klux klan ? Outre un change favorable pour les artistes américains, je croyais qu’ils fuyaient leur pays en raison de la prohibition de l’alcool sévissant aux États-Unis de 1919 à 1933 et de la persistance des puritaines Blue Laws. Un Américain n’était-il pas stupéfait de découvrir qu’à Montparnasse, les terrasses des bars accueillaient pêle-mêle Européens, Asiatiques et Africains ? Ne disait-on pas alors de la bouche du métropolitain Vavin, inaugurée en 1910, qu’elle était l’omphalos ou si l’on préfère le « nombril » du monde ?

C’est ici que l’œuvre de Tamara de Lempicka s’avère essentielle. Certes, elle a peint les Deux amies (1923), tableau qui orne la couverture du livre de mon amie Marie-Jo Bonnet : Les deux amies – Essai sur le couple de femmes dans l’art[9] mais elle a également peint Andromède (1927-29) et son Autoportrait en 1925. Ces deux tableaux sont tout aussi capitaux. Dans l’un, les mains d’un nu sculptural au regard souffrant sont entravées par une chaîne. Ce regard évoque implacablement le mur de verre d’Ana Mendieta. Dans l’autre, au volant de sa verte Bugatti, Tamara toise et défie les petits joueurs. Commandé par la directrice du journal de mode Die Dame, ce tableau d’une amazone, d’une affranchie, d’une femme émancipée ou libre – comme l’on voudra – en fit la couverture avant de devenir une icône des temps modernes. Oh, je pressens que vous êtes déçu(e) mais alors… les Deux amies ? Lisez Marie-Jo Bonnet que le catalogue nomme « Mary-Jo », ce qui la fera rire. Complexe vis à vis de l’impérialisme américain quand tu nous tiens ! Ah, vous insistez… les Deux amies ?… ben, Gustave Courbet (Le sommeil, 1866) ; Foujita déjà cité ; Suzanne Valadon, Ni blanc, ni noir (1907) ; Marie Laurencin, Femmes à la colombe (1919) ; Louise Hervieu et ses illustrations pour Les fleurs du mal (1920-22) ; Tamara de Lempicka encore et toujours, Jeunes filles (1927) ou Printemps (1928) ; Gerda Wegener et ses illustrations pour Les délassement d’Éros (1925) ; Mariette Lydis et ses illustrations pour le Dialogue des courtisanes (1930) ; Valentine Prax et ses Deux amies (vers 1935) sans oublier les photographies de Germaine Krull : Akte (1924) ou Two Women, un film décomplexé, joyeux, ludique et sans date de Man Ray. J’ai cité la danoise Gerda Wegener qui porte sur toiles courageusement l’odyssée de son époux Einar Mogens, cobaye volontaire, en 1930, d’opérations chirurgicales devant le conduire à devenir Lily Elbe mais qui le mènent à la mort, en 1931.

Le tableau poignant de Marie Vorobiev, dite « Marevna », La mort et la femme (1917) qui figure en pages 12 et 13 est un témoignage éloquent sur les ravages de la première guerre mondiale dont les mutilations des gueules cassées. Il est utilement confronté aux efforts d’artistes femmes pour restaurer ces visages dont la géniale Jane Poupelet, honorée d’une rétrospective à Roubaix en 2005. Deux observations à cet égard. La première pour sonder le découpage temporel de l’exposition courant de 1918 à 1931. Puisqu’il est patent que le rôle des femmes dans la première guerre mondiale a changé leur statut, le regard porté sur elles et leur estime de soi, ne fallait-il pas opter pour 1915 à 1931 ? La vie artistique est loin d’être au point mort durant la première guerre mondiale et la « Belle Époque » se brise en fait en 1914. La cantine pour artistes impécunieux qu’ouvre Marie Vassilieff est un chapitre essentiel du moment, les sœurs de Paul Poiret animent des expositions d’art, Alice Derain devient l’agent de son mari retenu au front, Jeanne Lohy, celui de son amant Fernand Léger, également soldat malgré lui, etc. Une seconde observation pour glisser que Marevna laisse plusieurs livres de souvenirs sur les « Roaring Twenties ». De même, Kiki de Monparnasse, Youki Desnos, Thora Dardel, Nina Hamnet ou Marie Vassilieff ont rédigé des mémoires à lire absolument si l’on veut saisir un tant soit peu l’époque. À deux courtes mentions près, ces écrits d’artistes femmes et documents de première main sont tenus pour négligeables dans le catalogue, à ses dépens.

À nos yeux, l’histoire de l’art ne commence pas avec la mention des deux ou trois dernières expositions consacrées à Suzanne Valadon ou à Émilie Charmy. Surtout, lorsque ces mentions sont arbitrairement sélectives. Personnellement, c’est Gill Perry qui m’a révélé Émilie Charmy. Son essai de 1995 : Women Artists and the Parisian Avant-Garde (Manchester – GB – et New-York, Manchester University Press) est à ce jour, inégalé quant à la présentation de la variété des propositions artistiques de Maria Blanchard, Jacqueline Marval, Marie Laurencin, Alice Halicka, Sonia Delaunay, Suzanne Valadon, Suzanne Roger, Marie Vorobiev et Marie Vassilieff. Ceci sans oublier Marie-Jo Bonnet : Les femmes artistes dans les avant-gardes[10] ou Marie-Noëlle Toinon : Suzanne Valadon, Jacqueline Marval, Émilie Charmy, Georgette Agutte : Les femmes peintres et l’avant-garde (1900-1930)[11]. Sur ce point, soyons clair. On ne peut qu’espérer qu’il y ait un avant et un après MeToo mais l’histoire de l’art, même patriarcale, mono-genrée et racialement excluante existait avant l’exposition Pionnières et, si l’on a bien lu ce qui précède, – comme ce qui va suivre – bien des femmes ont contribué à la construire comme à la déconstruire. Si le site AWARE remplit parfaitement sa mission d’information globale sur des artistes méconnues, ce catalogue est à la peine.

Pages 25, 26 et 27, il saute aux yeux que les très beaux tableaux de Marcelle Cahn ou de Franciska Clausen sont empreints du style de Fernand Léger. C’est tout naturel lorsqu’on sait qu’elles ont fréquenté son Académie Moderne. La gnose de la Vis de F. Clausen (1926-28) s’éclaire lorsqu’on connaît ce témoignage de Louise Bourgeois à Berenice Reynaud[12] que je résume ici : Bon psychologue Fernand Léger dont j’ai été l’élève en 1937-38 m’a beaucoup aidé mais plus par ce qu’il était que par ce qu’il faisait. Un jour, il a pris un copeau de bois, l’a suspendu en l’accrochant au plafond avec une punaise, et m’a dit : – Puisque la distance et la profondeur t’intéressent, t’angoissent, tu vas me dessiner une volute en trompe-l’œil. J’ai réalisé alors que j’étais plus sculpteur que peintre ce qui a déterminé ma carrière… Autrement dit, tout n’est pas à jeter dans la stimulation artistique binaire. Il ne semble pas davantage que Tarsila do Amaral ait gardé un mauvais souvenir de son passage à l’Académie Moderne à en juger par la photocarte la montrant faisant la fête avec Fernand Léger, Oswald de Andrade et Constantin Brancusi à Magic City ou le fait qu’elle ait acquis le tableau, la Tasse de thé (1921) de Fernand Léger ou un de ses Charlot cubistes (1924). Ses propres tableaux Académie N°1 et Académie N°2 sont tout aussi empreints du style de F. Léger. Toutefois, comme Marcelle Cahn ou Franciska Clausen, elle a su s’en affranchir rapidement pour voler de ses propres ailes…

Assurément, il est regrettable qu’à 40 ans de distance, Georges Charensol ait pu écrire à propos de l’exposition Suzanne Valadon à la Galerie [Berthe] Weill : « Il est évident que la peinture de Suzanne Valadon est toute virile »[13]. Puis, Georges Hilaire intituler son article « Suzanne Valadon, femme virile » lors d’une rétrospective au Musée national d’Art moderne[14]. Pour autant, attribuer les feuilles de vigne qui déparent le sexe d’André Utter dans l’Adam et Ève de Suzanne Valadon (1909) à des censeurs masculins du Salon des Indépendants de 1920 est pure hypothèse (Page 168). Dans le Lancement du filet de 1914, A. Utter est représenté trois fois nu par S. Valadon sans que jamais son pénis soit visible. Confronter l’Adam et Ève de S. Valadon à celui de Tamara de Lempicka (1932) constitue une autre piste de recherches.

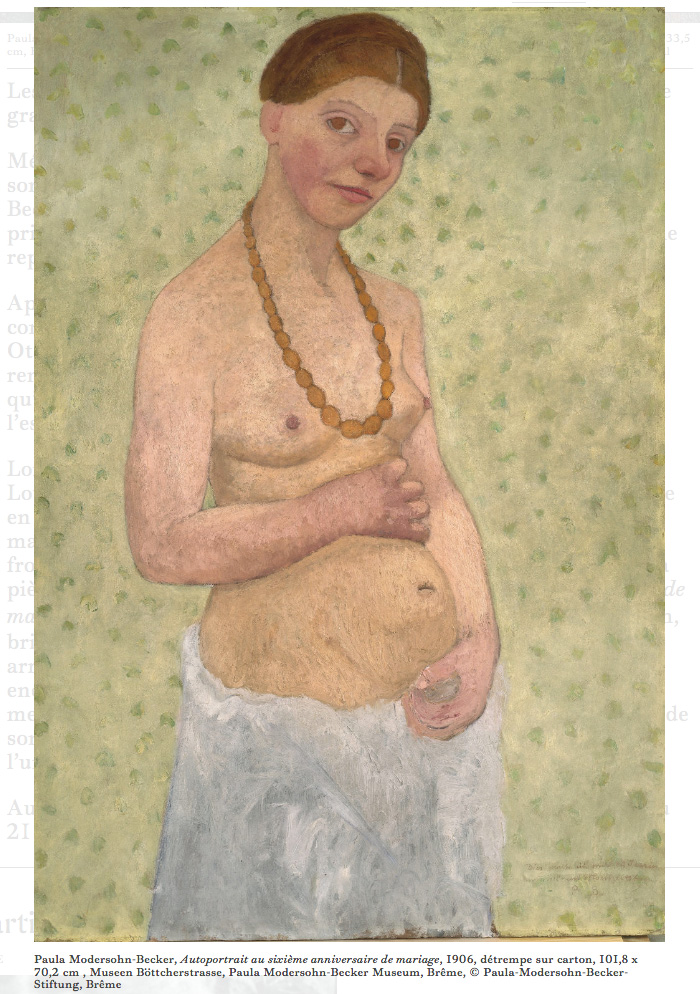

L’Autoportrait au sixième anniversaire de mariage de Paula Modersohn-Becker (1906) est-il le premier autoportrait nu féminin (page 167) ? Pas sûr. Jacqueline Marval semble avoir prêté ses traits à son Odalisque au guépard (1900). Toutefois, ne chipotons pas, car moderne par son sujet, l’Autoportrait au sixième anniversaire de mariage qui n’est guère de sensibilité « cuir » ouvre un peu le champ de cette vision certes légitime des Années folles mais un poil monomaniaque. À moins que l’auteure ait voulu écrire le premier autoportrait nu d’une femme « enceinte » ?

Placer les resplendissantes maternités de Chana Orloff en regard de celles de Maria Blanchard a-t-il vraiment du sens ? Leur condition sociale et état de santé sont à l’opposé. Bossue, Maria Blanchard est pauvre et concevoir sa fille une épreuve. Chana Orloff, de constitution très robuste est riche. Leurs « appréhension » de la maternité est dès lors, par force, dissemblable. En revanche, confronter une maternité de Chana Orloff à celle d’Alexandre Archipenko (1912) fait sens comme on peut le faire à une époque antérieure avec les « maternités » très diverses signées Edgar Degas, Joseph de Nittis ou Pierre-Auguste Renoir. À ce sujet, on se reportera au chapitre Modern Madonnas de l’essai : Women Artists in Interwar France – Framing Femininities de Paula J. Birnbaum[15]. L’auteure, très inspirée y analyse avec brio des « Maternités » peintes par Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir, Maria Blanchard ou Tamara de Lempicka. Ce livre s’achève, qui plus est, par la subtile étude des Pregnant Women d’Alice Neel, artiste prochainement exposée au Centre Beaubourg.

Plus grave est l’attribution erronée de la poupée Joséphine Baker à Marie Vassilieff, page 108. Cette attribution, sans consultation de Claude Bernès, expert de Marie Vassilieff est due à Cécile Debray, actuelle directrice du Musée Picasso. Le propriétaire de cette poupée, Laurent Teboul, à l’origine avec Nathalie Elmaleh d’une formidable collection Joséphine Baker, m’a obligeamment confirmé que si cette poupée est signée de la main de Joséphine Baker, elle n’est pas signée d’un nom d’artiste. Dans le livre que j’ai cosigné avec Claude Bernès : Marie Vassilieff – L’œuvre artistique – L’académie de peinture – La cantine de Montparnasse[16], je cite page 156 une interview de Marie Vassilieff par Michelle Deroyer[17] au fil de laquelle elle évoque sa poupée de Joséphine Baker. Hélas, cette poupée n’est pas celle de la page 108 du catalogue mais celle reproduite page 159 du même livre. Créations originales saluées par Guillaume Apollinaire[18] dès janvier 1917, ces poupées de Marie Vassilieff ont été exposées à Paris, Moscou et Londres et célébrées par une presse internationale. Interprétations stylisées et parfois caricaturales des personnes, elles sont largement mâtinées de cubisme et influencées par « l’art nègre » ce qui n’est nullement le cas dans la poupée du catalogue Pionnières. La mèche accroche-cœur sur le front et les pupilles à coulisses relèvent de la plate illustration et font immédiatement penser aux poupées fabriquées en série par l’Atelier Lazarski.

Dans ses mémoires, Marie Vassilieff se plaint à juste titre du plagiat constant de ses poupées et notamment par Lina Galesberg. On trouve le récit de cela, page 174 de l’édition partielle de ces mémoires : Vassilieff – Propos recueillis par Jeanne Hayes – Tapuscrit annoté par Anne Egger[19] due à la méritante Sylvie Buisson qui veille également depuis des décennies à la survie de l’œuvre de Marie Vassilieff dans l’histoire de l’art. Hélas, en raison d’un conflit que je n’ai pu résoudre, il manque à l’édition de ces mémoires les folios 24 à 26 et 162 à 225.

L’histoire des poupées des Années folles reste à écrire. Je me contenterai ici de mentionner, outre l’Atelier Lazarski ; la Poupée artistique française, société dirigée par la baronne de Laumont ; Mignon Paris ; la Maison Adrienne ou les artistes Hannah Höch, Consuelo Fould, Véra Ouvré, Maria Lapiana, Olga Glebova, Ekaterina Kapon, Mme Zo, Elena König Scavini, Germaine de Rotor, Mme Sergine Honoré, Mme Lauth Sand, Walter Mehring ou Simon Segal. Les poupées de Marie Vassilieff ont donc été copiées au point de créer un genre. Il est intéressant de noter que Marie Vassilieff les voyait classer dans les salons d’art dans la section « Sculpture » ou « Art décoratif ». Elle-même les divisait en « Poupées chiffon » et « Poupées carton ».

Les Ateliers Lazarski ont été créés par Thadée Lazarski et Stefania Lazarska. On lit dans La Soierie de Lyon – Revue technique des industries de la soie[20] : « Dès décembre 1914, Mme Lazarski fabriquait de charmants êtres de fantaisie, le corps en satinette rose bourré de kapok, de sciure ou de son, les mains esquissées, le visage en mousseline légèrement teintée de rose, une bosse pour le nez, quelques points pour la bouche, les narines, les yeux, voire le carmin des joues ». On mesure ici la différence avec les poupées de Marie Vassilieff qui privilégient un corps en chevreau et des yeux, billes de verre. L’ironie veut que le catalogue reproduise page 82 deux poupées de Stéfania Lazarska. Las, L’Art et la Mode d’avril 1927 reproduit implacablement des poupées de Mme Lazarski dont la poupée faussement attribuée à Marie Vassilieff ou à tout le moins une très similaire car ce modèle rencontra un beau succès au point que Pepito Abantino, un temps impresario de Joséphine Baker, la brandisse sur une photographie.

Ainsi, aussi vrai que les piliers de la brasserie-dancing La Coupole décorés par Marie Vassilieff comprennent un portrait d’une femme d’origine africaine notamment inspirée par Joséphine Baker et le portrait du musicien Claude Duboscq et non pas celui de l’écrivain Georges Duhamel comme l’avança mon ancienne collègue Emmanuelle Corcellet-Prévost[21], cette poupée attribuée à Marie Vassilieff doit être rendue à Stefania Lazarska.

Lauren Jimerson insiste à bon escient sur l’influence sur Marie Vassilieff du livre de Carl Einstein Negerplastik[22] (1915) quant à la conception et la confection de ses poupées. Observons que Marie Vassilieff, amie intime de Jeanne et de Fernand Léger, dont elle fut la collaboratrice pour les Ballets suédois, a la satisfaction, en 1925, de voir ses poupées-portraits Henri Matisse et Pablo Picasso reproduites par Carl Einstein et Paul Westheim dans leur somme : Europa – Almanach Malerei Literatur Musik Architektur Plastik Bühne Film Mode[23] dont la couverture reproduit en couleurs, une composition abstraite de Fernand Léger. Cet « Almanach » comprend la conférence de F. Léger prononcée en Sorbonne le 1er juin 1924 : Le spectacle, lumière, couleur, image mobile, objet-spectacle et des contributions de Louis Aragon, Berthold Brecht, Blaise Cendrars, André Gide, Vladimir Maïakovski, Oskar Schlemmer, Sonia Terk-Delaunay ou Erik Satie ! Lauren Jimerson note que Marie Vassilieff s’inspirera notamment des masques Pende (Congo) pour sa Poupée autoportrait en 1929 lorsque Giovanni Lista[24] relève que Fernand Léger s’est inspiré de l’art Baoulé (Côte-d’Ivoire) pour le ballet La Création du Monde en 1923. Prolongeant cette influence, Marie Vassilieff, mystique écartelée entre les religions orthodoxe (ses parents) et musulmane (le père de son fils unique), croyait au pouvoir de fétiches de ses « poupées fantaisies » et accumulait les anecdotes sur la façon dont elles détectaient les hommes malfaisants.

Deux précisions. Premièrement, la photographie de la Poupée autoportrait, page 173, n’est pas de Cami Stone mais de Pierre Delbo. L’histoire des photographes attachés à la création artistique des Années folles est également à faire, de la belge Cami Stone (Wilhelmine Schammelhout, dite) (1892 1975) à l’américaine Thérèse Bonney (Mabel Bonney, dite) (1894-1978) et de Pierre Delbo à Marc Vaux ou de Pierre Choumoff à Boris Lipinitzky. De ce dernier, Marie Vassilieff fit la poupée portrait vers 1925[25] et il a réalisé de somptueux nus de Joséphine Baker. Deuxièmement, page 84, la marionnette de l’Enfant Roi n’est pas de Marie Vassilieff mais de Marcel Fouga.

Lauren Jimerson observe pertinemment que la Poupée autoportrait « n’exhibe aucune caractéristique masculine ou féminine ». De petite taille, Marie Vassilieff se décrivait malicieusement comme « femme enfant » et selon ses mémoires, elle joua aussi longtemps que possible de cette apparence, et notamment pour échapper à des guet-apens présumés érotiques. En fait, elle escomptait de la constellation de ses poupées lâchées dans la nature qu’elle préserve son souvenir après son décès afin que la flamme qui ronge les « poupées de cire » ne meure jamais. Elle faisait ses « chimères de Montparnasse » comme elle les nommaient aussi solides que possible pour conjurer la vision des défunts qu’elle avait aimés, au teint cireux sur leur lit de mort. En 136, elle confie au journaliste Pierre Vaime[26] : – « La poupée n’est pas un jouet. L’humanité n’est-elle pas une poupée dans les mains de la destinée ? » En outre, première à exposer des œuvres d’Alberto Modigliani au sein de sa cantine, elle avait partagé le drame du sculpteur ne pouvant s’offrir de marbre à travailler, vu sa tragique gestion de ses biens. Aussi, estimait-elle que le noble marbre n’était pas la condition sine qua non de la sculpture et elle se targuait de maîtriser bien plus de media qu’un sculpteur.

Pour les ardent(e)s thuriféraires des théories des genres, relevons encore que cette Poupée autoportrait a le corps de la poupée du peintre hongrois Istvan Farkas (1929), la perruque de la poupée Charles Lindbergh (vers 1927) et la tête de Marie Vassilieff ! Du pain bénit quant à la fluidité des genres qui rapproche cette œuvre de celles de la hongroise Anna Prinner qui choisit de vivre sous le masque ou l’identité d’un homme nommé Anton. Marie Vassilieff tenait tellement à cette œuvre dont Suzanne Valadon acquit une variante qu’elle se débrouilla notamment pour qu’elle figure dans le film d’Eugène Deslaw : Montparnasse – Poème du café-crème en 1929 puis elle la reprit dans plusieurs de ses tableaux ou fit figurer sa variante en couverture d’un projet d’édition de ses mémoires vers 1930.

Sauf erreur de ma part, le tableau Nu aux deux masques de Marie Vassilieff reproduit page 182 ne fait l’objet d’aucun commentaire dans les textes du catalogue. Ce portrait crypté de Juliette Germain, épouse du docteur Raoul Germain, un des mécènes de Marie Vassilieff est pourtant fascinant, ne serait-ce que par les yeux et les cornes des masques, les membres maniéristes ou l’ombre due à on ne sait quel éclairage artificiel. Enfin, il est piquant de constater, pages 178-179 à quel point le Nu cubiste de Mela Muter, si éloigné de sa facture « ordinaire » ressemble à du Marie Vassilieff[27]. Un catalogue de vente ancien le date de 1912, date plus plausible que l’évasif 1919-23 du catalogue Pionnières. En mars 1936, la Galerie Bernheim proposait l’exposition : Œuvres de femmes – Hermine David, Adrienne Jouclard, Marie Laurencin, Marthe Lebasque, Mela Muter, Suzanne Valadon.

Je ne suis pas certain que rapportée aux nombre d’années durant lesquelles Marie Vassilieff peaufina des « poupées portraits », cette activité fut « une lucrative production » pour elle comme il est avancé page 76. En dépit de la protection de Paul Poiret, Marie Vassilieff tira toute sa vie, comme son amie Maria Blanchard, le diable par la queue. S’inspira-t-elle du mouvement dada comme il est dit page 165 ? À la marge et uniquement, ce me semble, avec ses marionnettes conçues pour le Mariage d’un nu de Geza Blattner en 1929 mais elle ne fit pas partie de groupes dada à la différence de Sophie Taeuber-Arp, Hannah Höch, Céline Arnauld ou Suzanne Duchamp.

Cet article est déjà trop long et s’il a jamais eu un lecteur, je l’ai perdu en route. Je n’ai pourtant rien dit de Claude Cahun, de Romaine Brooks[28] ou d’Amrita Sher-Gil. Au total, ce catalogue, véritable work in progress offre d’intéressantes pistes d’investigation. Disparate, il manque toutefois d’une vision d’ensemble et souffre d’illustrer une thèse. Ne prenant pas en compte les écrits de l’époque, dont ceux des artistes elles-mêmes, il échoue à prendre le pouls des Années folles et à restituer les entraides, stimulations, émulations, compétitions ou franches rivalités spécifiques à la sphère artistique. Néanmoins, il donne une vraie envie de découvrir l’exposition ce que je ferai lorsque j’en aurai le loisir.

Et puisqu’il faut conclure, il me plaît d’achever cet article en saluant Laure Albin-Guillot et Toyen. Le Buste d’homme (vers 1930) de la première ne masque pas la pilosité pubienne de son modèle masculin. L’Horizon ovipare (1929) de la seconde donne à voir un homme se masturbant. Sont-elles pour autant otages d’un monde hétérocratique ou d’authentiques « pionnières » ?

© Benoît NOËL, Sainte-Marguerite-des-Loges, le jeudi 17 mars 2022

NB : Depuis ce 17 mars, j’ai reçu une cinquantaine de réactions chaleureuses à ce texte et tiens à signaler que Karolina Prewęcka me fait connaître ce mardi 5 avril 2022 un texte pionnier de Grażyna Bobilewicz : “Parisian dolls designed by Stefania Łazarska (1887–1997) and Maria Vasilyeva (Marie Vassilieff) (1884–1957)” (Sztuka Europy Wschodniej Искусство Bосточной Европы Art of EasternEurope 3, 261-269, 2015).

Remerciements : Claude Bernès, Marie-Jo Bonnet, Sylvie Buisson, Emmanuelle Corcellet-Prévost, Véronique Herbaut, Lauren Jimerson, Rémi Noël.

[1] Ce qui suit est un survol du catalogue de l’exposition que je n’ai pas encore vue, retenu par des conférences en Normandie.

[2] Giancarlo Marmori, « Tamara », FMR America, february 1986.

[3] Rouen, Éditions des Falaises, 2016.

[4] Paris, Somogy, 2018).

[5] Schaffner Press Inc. Tucson – Arizona, 2018

[6] Paris, Éditions du Chêne.

[7] « Daniel Wallard et le fameux sextet de bons peintres : Suzanne Valadon, Séraphine Louis, Maria Blanchard, Berthe Morisot, Marie Laurencin, et Yvonne Guégan », in catalogue dirigé par Chantal Postaire et Marc Tolumert, L’Humanité au féminin, Atelier Yvonne Guégan, mars 2017

[8] New Brunswick – New Jersey, Transaction Books.

[9] Paris, Éditions Blanche, 2000)

[10] Paris, Odile Jacob, 2006.

[11] Paris, Somogy, 2006.

[12] Beaux-Arts-Magazine, janvier 1989.

[13] L’art vivant, 15 janvier 1927.

[14] Le Spectacle du Monde, mai 1967.

[15] Burlington – Surrey – GB, Ashgate, 2011.

[16] Sainte-Marguerite-des-Loges, BVR, 2017.

[17] « Marie Vassilieff parle des poupées », La Semaine à Paris, 30 décembre 1932.

[18] « La Vie anecdotique, – Les Poupées-Portraits », Mercure de France, 16 janvier 1917.

[19] Paris, Éditions Paradox, 2018.

[20] JT, « Poupées anciennes et modernes », 16 décembre 1926.

[21] La Coupole fête ses 70 ans, Paris, Jean-Paul Bucher, 1997.

[22] Munich, K. Wolff.

[23] Éditée par Gustav Kiepenheuer à Postdam.

[24] « De l’« objet-spectacle » au « Théâtre du peuple », Catalogue exposition Fernand Léger, Musée de Villeneuve d’Ascq, 1990.

[25] Collection Claude Bernès.

[26] « Les poupées de Marie Vassilieff se sont égaillées cette nuit au cours d’un joyeux réveillon », Aujourd’hui, 1er janvier 1936.

[27] Karolina Prewęcka, Mela Muter – Gorączka Życia, Warsaw, Fabuła Fraza Publishing House, 2019.

[28] Blandine Chavanne et Bruno Gaudichon, Romaine Brooks (1874-1970), catalogue de l’exposition du Musée Sainte-Croix, Poitiers, 1987.