2007 Photo Véronique Herbaut

Les Fleurs du Mal 1857 Bibliothèque d'Alençon

Corrections Baudelaire 1857 CP

Charles Baudelaire Autoportrait sous l’influence du haschisch vers 1844 Bibliothèque d'Alençon

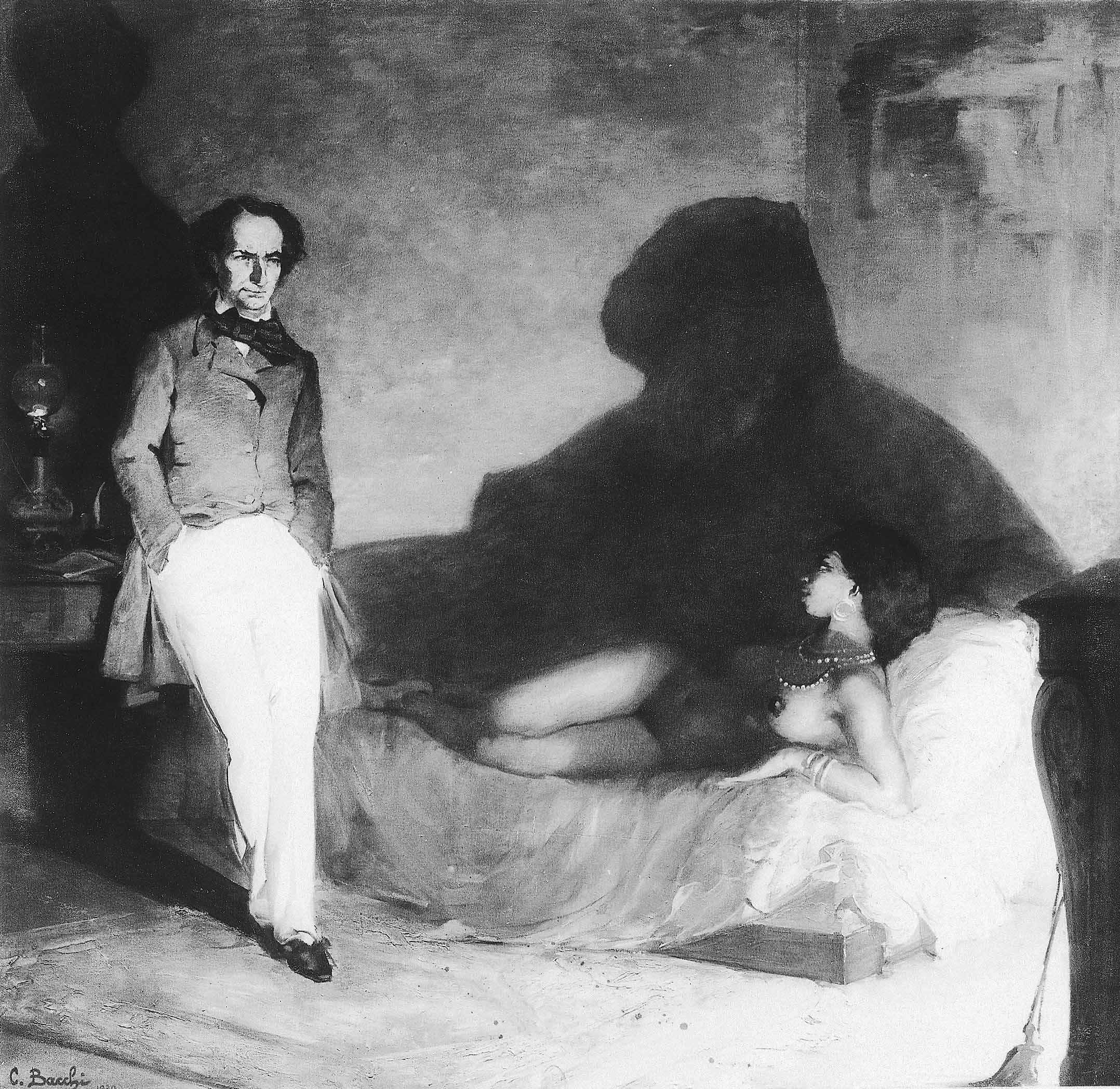

Cesare Bacchi Charles Baudelaire et Jeanne Duval 1930 CP

Emile Deroy Charles Baudelaire 1844 Château de Versailles

Supot successeur de Malassis Archives Municipales d'Alençon

G Lupin Malassis gouache 1854 Coll Bernard Baillaud

André Hofer Les Fleurs du Mal 1948 Coll Yves Le Noach

Hofer Fleurs du Mal La géante 1948 Coll Yves Le Noach

Trois textes inédits pour célébrer les 150 ans des Fleurs du Mal

Emmanuel Pierrat : Docu-fiction – L’affaire Pinard

Emmanuel Pierrat est avocat et écrivain. Juriste, il est notamment l’auteur de L’édition en procès (avec Sylvain Goudemare) (Paris, Léo Scheer, 2003), de l’Antimanuel de Droit (Paris, Bréal, 2007), de Brèves de prétoire (Paris, Chifflet & Cie, 2007) ou du Livre noir de la censure (Paris, le Seuil, 2008). Romancier, il a signé Histoires d’eaux (Paris, Le Dilettante, 2002) ou L’industrie du sexe et du poisson pané (Paris, Le Dilettante, 2004).

Ernest Pinard n’affichait plus la superbe du Substitut Impérial. La gendarmesque l’avait extrait du dépôt pour le pousser jusqu’au box, adossé à un mur de la salle d’audience. De sa stalle de prévenu, il pouvait observer son ancienne chaire, qu’il avait occupée avec retentissement dix ans plus tôt. En 1857, dominant le prétoire, il y avait fustigé, successivement Gustave Flaubert, Charles Baudelaire et Eugène Sue.

Le premier, en janvier, s’en était sorti avec un simple blâme et sa Bovary avait pu continuer d’être commercialisée sans mutilation. Sue avait eu le culot de mourir avant son procès, prévu en fin d’année : ses Mystères du peuple avaient toutefois été préalablement saisis ; et les gens de lettres murmuraient que cette interdiction avait irrémédiablement aggravé la santé du feuilletoniste. Cette hypothèse avait réconforté Pinard, frustré de n’avoir pu requérir qu’à l’encontre de l’imprimeur et de l’éditeur.

Restait Baudelaire, qui avait comparu entre-temps, en juillet. La satisfaction du parquetier avait atteint son comble : six des Fleurs avaient été arrachées du répugnant bouquet poétique. La déroute était telle que le poète condamné s’en était même pris à son éditeur… lequel avait lui aussi pâti du procès. Et l’écrivain s’était exilé à Bruxelles, dans un pays qu’il semblait exécrer, à en croire son pamphlétaire Pauvre Belgique.

Mais cette fois, Pinard, devenu l’incarnation de la censure, l’apôtre des bonnes mœurs littéraires, la terreur des écrivains, Pinard, le diable fait procureur, se retrouvait poursuivi à son tour. Quelques vers obscènes écrits de sa plume avaient été dénichés dans le prie-dieu d’une dame Gras, que le brave Ernest conseillait gracieusement pour une affaire de captation d’héritage !

Flaubert, apprenant la rumeur, ne s’en était guère étonné, écrivant que « rien n’étant plus immonde que les magistrats (leur obscénité génitale tient à leur habitude de porter la robe). (Il en est de même pour messieurs les ecclésiastiques.) Tous ceux qui se regardent comme au-dessus du niveau humain dégringolent au-dessous ».

Les gazettes s’en donnaient à cœur joie. Les mêmes qui avaient sans vergogne attiré l’attention du substitut sur les auteurs à vilipender publiaient des tribunes à charge depuis le début de ce que le tout-Paris impérial avait baptisé « l’affaire Pinard ». Se mêlaient, au gré des tribunes et chroniques, la surenchère propre à toute curée, des paraboles sur l’arroseur arrosé, des attaques sous-jacentes visant le Napoléon de pacotille ou encore un zeste de démagogie destiné à flatter la bourgeoisie (« Mon Dieu, quelle horreur ! », s’écriait le Faubourg Saint-Germain) comme la bohème (« Ah quel bonheur ! » clamaient les Montmartrois).

Et les commentateurs pernicieux rappelaient avec force détails quelques précédents. Les plus érudits rapportaient l’histoire de la Confession de Mademoiselle Sapho ou La Secte des anandrynes : ce puissant récit érotique avait été rédigé par Matthieu-François Pidansat de Mairobert, par ailleurs censeur royal sous le règne de Louis XVI… Accusé de fournir des pamphlets à la presse londonienne à partir des textes dont il pourchassait par ailleurs la diffusion, il s’était tué pour échapper à une arrestation imminente.

C’est dire si le public se serrait sur les bancs de la chambre correctionnelle. La plupart des spectateurs ne pût se retenir de huer l’apparition du prévenu entre ses geôliers. Les caricaturistes se jetèrent sur leurs fusains pour saisir l’air effaré du célèbre déchu. Le président du tribunal dût menacer d’un huit clos pour qu’un calme relatif regagnât.

L’interrogatoire allait commencer. Le brouhaha reprit dès que l’avocat de Pinard demanda aux juges que son client puisse procéder à une déclaration liminaire. Cela n’était guère l’usage de procéder ainsi, le prévenu ayant la parole en dernier s’il souhaite s’exprimer en termes généraux une fois les débats terminés. Mais l’affaire en elle-même était déjà inhabituelle. Le président acquiesça donc, plus curieux qu’embarrassé par les rites du code de procédure pénale.

Pinard retrouva, si ce n’est de sa superbe, son timbre clair de substitut rompu à l’éloquence judiciaire : « Monsieur le président, Messieurs du tribunal, vous connaissez la réputation qui était la mienne jusqu’à la découverte des faits dont vous êtes aujourd’hui saisi. Je suis et resterai à jamais le bourreau de Baudelaire, notre plus grand poète, dont je sais qu’il est aujourd’hui très souffrant. Oui, vous avez bien entendu : j’affirme aujourd’hui que mon ancienne victime est bien notre plus grand poète, condamné à l’exil par ma faute. Si vous devez, au terme de votre délibéré, me juger coupable, ce sera surtout d’avoir requis contre lui il y a bientôt une décennie et d’avoir privé les lecteurs de six des plus grandes œuvres jamais écrites. Je sais que les lettrés m’ont déjà donné tort. Et l’histoire, la postérité, en feront de même, jusqu’au jour, que je souhaite prochain, où d’autres juges autoriseront la parution complète des Fleurs du mal. Car, j’ai relu il y a peu ces chef-d’œuvres dans une version non expurgée. Vous savez que Baudelaire et son éditeur, Poulet-Malassis, ont, moins d’un an après le jugement d’août 1857, réédité à Bruxelles dans le Parnasse satyrique du XIXe siècle ce que j’avais voué à l’Enfer. Et l’an passé, j’ai reçu un exemplaire des Epaves, également publié en Belgique, que l’auteur lui-même m’a adressé. Je me suis donc replongé dans Lesbos, Femmes damnées, Le Lethé, À celle qui est trop gaie, Les Bijoux ou encore Les Métamorphoses du vampire. Cette métamorphose, j’en suis le premier bénéficiaire et je pourrais réciter à votre tribunal l’ensemble des vers autrefois honnis. Leur splendeur m’a soudain stupéfait et j’ai tenté, maladroitement d’imiter celui que j’avais tant détesté. Voilà l’homme que vous avez à juger aujourd’hui : un piètre disciple du génie Baudelaire ! ».

Le silence se brisa, sous la force des applaudissements unanimes. Les gardes se dressaient pour tenter de maîtriser la houle et guettaient un ordre du président. Celui-ci restait hébété derrière son immense meuble de chêne, à l’instar de ses assesseurs, du procureur du jour, du greffier et de l ’huissier-audiencier.

Le magistrat n’eut pas à intervenir. Les portes venaient de s’ouvrir… pour laisser pénétrer à travers la foule la figure dégarnie de Charles Baudelaire. Ce fut un « Oh » retentissant, puis un tapage grandissant, à mesure que le poète s’approchait de la barre. Sa silhouette décharnée portait les stigmates du drame dont il avait victime l’an passé et que les milieux littéraires avaient abondamment commenté. Le « Grand Charles », comme l’appelaient certains s’était évanoui dans l’église Saint-Loup, à Namur, au-delà de la frontière. On le disait syphilitique et mourrant.

Le calme revint lorsque Baudelaire leva une main squelettique pour demander la parole. Le Président resta muet et laissa commencer cette déposition imprévue. Chacun tendait l’oreille, car le filet de voix trahissait l’état de faiblesse. Mais à mesure que les phrases s’alignaient, elles gagnaient en intensité. L’assistance entière pouvait à présent suivre mot à mot le témoignage de l’ancien condamné.

« Je suis venu jusqu’à vous, en dépit de l’opprobre dont je fais l’objet dans mon pays natal. Et je me suis traîné jusqu’à cette enceinte où tous mes maux ont pris véritablement corps. Je vais bientôt partir. Je ne crois pas à l’éternité des âmes : il me reste donc quelques semaines, quelques mois tout au plus, pour délivrer d’ultimes messages avant de disparaître à jamais. J’ignore ce que Pinard va argumenter pour sa défense. J’ai appris son procès par la presse. Et je ne m’en suis pas réjoui. Je ne peux d’ailleurs ressentir de plaisir lorsque je pénètre dans un palais de justice… à quelque titre que ce soit. Vous qui m’avez jugé, je vous demande de ne plus appliquer l’infâme loi de 1832 sur l’outrage à la ‘morale publique et religieuse’, qui se retourne à présent contre mon ancien bourreau.

Celui-ci n’est sans doute pas le meilleur des écrivains ou des pornocrates : mais les artistes n’ont pas à pâtir de leur manque de talent. Et la bondieuserie érigée en texte de droit que vous brandissez à son encontre vous commande de faire mourir par le glaive celui qui a pris tant de malice à le manier. Il est condamnable à vos yeux et c’est pourquoi il ne l’est pas aux miens.

Ma plus belle revanche sur Pinard, la plus magnifique des leçons qu’il puisse recevoir aujourd’hui, serait que vous prononciez sa relaxe. »

Baudelaire quitta alors à pas lents le prétoire, dans un silence de mort, augurant de son prochain trépas. « L’audience est suspendue », murmura le Président du tribunal, tout aussi livide que le poète et l’ancien procureur, anciens ennemis devenus presque frères.

Bernard Baillaud : Auguste Poulet-Malassis – Physiologie d’un éditeur

Bernard Baillaud, enseignant au Lycée Alain d’Alençon et à l’Université de Haute Bretagne (Rennes 2) est Président de l’Association des Lecteurs de Jean Paulhan. Il dirige pour les éditions Gallimard la réédition de l’oeuvre de Jean Paulhan en 7 volumes. Le premier est paru en 2006 : Œuvres complètes – Récits. En 2007, il donne aux éditions Geuthner l’édition critique de : Les Hain-Tenys Mérinas – Poésies populaires malgaches recueillies et traduites par Jean Paulhan.

Je suis à la Réserve de la Bibliothèque Nationale de France. Lumière douce en toutes saisons, abats-jour blancs, la courbure des pages, le bruit des feuilles que l’on tourne. J’ai demandé l’édition des Fleurs du Mal de 1917. L’exemplaire, sur papier vergé, porte un envoi du préfacier Pierre Dufay à Jacques Crépet, encre violette et notes de Crépet au crayon : la lecture est une activité charbonneuse et véridique, bien moins inerte que beaucoup d’autres. L’achevé d’imprimer porte ces lignes : « achevé d’imprimer / par Georges Supot, imprimeur à Alençon / successeur de Poulet-Malassis, / pour la librairie des bibliophiles parisiens / le 20 décembre 1917 ».

Publiées pour la première fois chez Poulet-Malassis & de Broise en 1857, reprises en 1862, Les Fleurs du Mal sont donc revenues chez le même éditeur, ou son successeur, cinquante ans plus tard. En pleine guerre, il s’agissait de donner une édition annotée, juste avant que le titre, tombant dans le domaine public, ne donne lieu à de trop frustes éditions. Il ne s’agissait pas de boucler une boucle.

Qu’est-ce qui, chez un éditeur, nous retient ? S’il ne s’agissait que du livre, les choses seraient assez claires. Le goût pour le papier, le carton, l’encre et le cuir, la colle et la ficelle. Baudelaire trouvait trop fin le papier de Poulet-Malassis. Aussi matériel que soit le livre, la lecture donne pourtant accès à l’immatériel. Mais un catalogue peut-il devenir un programme de lecture ? Il se trouve que les amateurs n’ont aucun doute là-dessus. La transversalité leur sied. Ils se soucient comme d’une guigne de la frontière entre les disciplines. D’une revue, ils lisent les feuillets de réclame ; en tête ou en queue de volume, ils recherchent la liste des livres du même auteur, le catalogue du même éditeur. Assaillis par les stratégies commerciales de toutes sortes, les amateurs ne se replient pas vers l’ancien, ils récupèrent, non sans la bricoler, leur liberté de lecteurs. Ils ne conçoivent pas qu’elle puisse être négociable. Ils rétablissent donc les droits du simple passant dans la circulation des marchandises. En 1883, dans son Art de former une bibliothèque, Jules Richard faisait remarquer que les collectionneurs aiment surtout ce qu’ils connaissent peu, et adorent ce qu’ils ne connaissent pas encore. Ils batifolent itou – puisque batifoler il y a.

Pour le reste, rien ne vous place mieux dans une époque que les recueils de chroniques, les miscellanées de notes et d’apophtegmes. Peu importe que certaines allusions vous échappent d’abord, que les critiques laissent voir leur médiocrité ou que plusieurs recueils de poèmes vous ennuient. C’est là que s’est déposé l’esprit du temps, non pas dans ses exceptions sublimes, mais dans sa norme et dans ses nuances. Un voyage parmi les lieux communs ne laisse pas de réserver quelques surprises.

En principe, un éditeur n’écrit pas. Mais ce principe souffre mille exceptions : Alfred Vallette, Bernard Grasset, Gaston Gallimard lui-même. On sait maintenant, par exemple, que Poulet-Malassis a proposé à Maxime du Camp, qui s’y conforme, le titre de son Voyage en Hollande. Il a fait ses classes dans les casses, et n’a passé le baccalauréat qu’après avoir fait imprimer ses premiers travaux. Il a été typographe, héritier d’une dynastie d’imprimeurs bien avant d’être, à proprement parler, libraire de son état. Ses qualités commerciales n’étaient pas à la hauteur de son discernement poétique. Ou plutôt : son goût pour la chose littéraire dépassait toutes ses autres qualités. Adolescent, il relève déjà les erreurs bibliographiques commises par le proviseur du lycée d’Alençon, qui, recevant le ministre de l’Instruction publique, voulait faire montre de sa culture – et se trompait. L’insolence n’est pas mauvaise conseillère, quand il s’agit de ne pas plaisanter avec l’exactitude. Poulet-Malassis appartient aussi à cette variété particulière, dans le monde des lettres, celle des bibliographes : Maurice Tourneux et Prosper Mérimée, Raphaël de Smedt et Franz Hellens, Jean-Pierre Dauphin et Louis-Ferdinand Céline, Claude Rameil et Raymond Queneau, les bibliographes servent leurs auteurs. Sans eux, pas de précision possible. Aujourd’hui encore, on mentionne les œuvres de Marivaux (voire de Glatigny) dans la bibliographie qu’en a donné Poulet-Malassis. Ses travaux sur les ex-libris français ont été parmi les tout premiers. La technicité n’est pas le contraire de l’amour.

En publiant, non pas une bibliographie, mais un opulent catalogue des éditions Poulet-Malassis(1), Gérard Oberlé savait qu’il y manquait nombre de titres. Il savait aussi que la mention « manque à Oberlé » deviendrait inévitable, et que la moindre trouvaille serait montée en épingle – par son découvreur s’entend. En la matière, on n’invente rien, on découvre. Quelques fétus avaient en effet échappé à la meule. À commencer par l’infime, il faudrait citer Le Départ de Ledru-Rollin, chanson sur l’air de Bon voyage : un seul feuillet, une seule page. Chez cet imprimeur-éditeur, souvent sollicité pour des publications locales, les comptes d’auteur ne sont pas faciles à distinguer des éditions à proprement parler. Deux titres suffiront.

Charles Corassan, Vérités et sévérités, Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1861, 231 p. Sous ses couvertures roses, le volume présente un éloge de ce que devrait être le théâtre, « ce grand temple de la communauté » : un théâtre où nous puissions nous connaître, un théâtre qui soit notre société vue par le petit bout de la lorgnette. […] On n’amusé pas le présent avec le passé, on ne peint pas ce qui est avec ce qui était, on ne moralise pas l’homme d’aujourd’hui avec l’homme d’il y a trois mille ans. Brossant un portrait drolatique de critiques contemporains, Corassan fustige ces messieurs, qui gardent leur opinion pour eux. Il ne recule pas devant des contradictions qui sont les signatures de l’époque. Il s’inquiète de la manie d’écrire, qui s’empare de tout le monde. Idées toutes faites, copie éhontée, interventions du rédacteur en chef, culture de prote, tabac et absinthe, tout est fait, selon lui, pour libérer l’écrivain de son incapacité foncière à écrire. L’individualisme a franchement fait école et arboré le triste drapeau de la fantaisie, légitimant ainsi tous les écarts de l’imagination.

Charles Fretin, Folles et sages poésies, avec deux lettres d’Amable Lemaître, Paris, Poulet-Malassis, 1862, 202 p. + catalogue de la librairie Poulet-Malassis pour novembre 1861. L’exemplaire de la Bibliothèque nationale est encore sous une reliure cartonnée, pauvre apparat toujours en attente. Dans son avant-propos, l’auteur déclare avoir cédé à la demande de son ami Amable Lemaître. Il reconnaît surtout que les poèmes qu’il publie en 1862 sont marqués par une autre époque, celle de 1848. Au-delà des images de saison, la louve latine, Mascarille et les autres, Charles Fretin se penche sur le sort du sonnet, dédie trois poèmes à « Ch. B. », chante la vapeur nouvelle et veut croire en un Christ « ami des prolétaires ». Au cœur même de la nostalgie révolutionnaire, la publication de ses poèmes a valeur oppositionnelle : C’est du travail qu’il faut, du pain et non des balles.

Au-delà de l’observation sociale – cela va jusqu’à La Physiologie du coiffeur – il y a en Auguste Poulet-Malassis un homme ouvert sur le monde contemporain, attentif à ses évolutions et qui sait manifester sa solidarité avec les causes qu’il estime justes. Il poursuit ainsi une tradition familiale, puisqu’en 1831 déjà, les Essais poétiques de Charles Marchand étaient publiés « au profit des Polonais ». Auguste Poulet-Malassis a assumé une part de l’historiographie révolutionnaire, et non pas toujours dans le sens hagiographique. Son érudition n’était pas une nostalgie de bon ton, qui postulerait le retour aux étages antérieurs. Hollandais, suisse, italien et belge par excellence, il y a même en lui un Américain. C’est lui qui publie en 1861 un poème d’Alfred des Essarts, La guerre des frères, chaleureux appel à la paix aux États-Unis d’Amérique, pour que cesse la guerre de Sécession. Rédigé en vers, cet appel ne fut pas immédiatement entendu, mais j’ai entre les mains un exemplaire qui est longtemps resté aux États-Unis. Poulet-Malassis contribue aussi à la connaissance des Indiens d’Amérique, en publiant la série d’Émile Chevalier, dont il signe lui-même la présentation, glissée dans d’autres volumes, afin d’inciter à lire Les Pieds-noirs en 1861, La Huronne et Les Nez-percés en 1862. Si un pressentiment du héros vient constamment le prévenir des épreuves dont il devra triompher, et si les Peaux-Rouges ont le langage fleuri et la peau lisse qui convient dans ces contrées, le lecteur n’en est pas moins très agréablement conduit en pleine Amérique septentrionale. Poulet-Malassis savait aussi courir avec le succès : aujourd’hui dévolu à un magasin de jouets qui occupe la totalité du passage des Princes, le 97 de la rue de Richelieu, où il installa sa librairie parisienne, n’avait pas mauvaise mine. D’un autre bord du globe, le livre d’Antoine Fauchery, Lettres d’un mineur en Australie (1857) reste une référence majeure sur la construction d’un autre monde.

Poulet-Malassis a eu cette vertu, de ne pas accepter le monde tel qu’il est ; il a eu cet orgueil, de vouloir y ajouter quelque chose, qui fût autre que la perpétuelle médiocrité des notables, l’humiliation fatale des petits et le déni de liberté pour tous – à l’exception des plus riches. Il n’avait pas d’esprit de soumission devant les ruses de l’Empire. L’édition de poèmes lui était une forme de l’exil. En lui faisant passer une autre frontière, celle de la loi, l’édition de curiosa approfondissait cet exil. Un critique qui signait Charles Monselet le comparait au libraire Cazin (1724-1795), qui avait toujours sa valise prête pour aller à la Bastille.

De même, Auguste Poulet-Malassis croyait aux heureux hasards de la chine, à la capillarité du livre et de son lecteur, au destin objectif des exemplaires. Il suffit d’avoir un livre entre les mains, et l’on sait s’il est pour soi. Il suffit de lire les passages où Poulet-Malassis raconte ses promenades le long des quais de la Seine, pour comprendre qu’il s’attendait simplement, devant les boites des bouquinistes, à ce qu’il en sorte merveille : non pas la propriété matérielle de tel ou tel exemplaire, névrose ou fétichisme, mais la réponse exacte à des questions qu’il savait maintenir. Il préférait le possible à l’impossible. La merveille était aussi dans la compétence de son regard. Son goût pour Molière le classait parmi ceux qui ne tenaient pas à être dupes. Il apercevait un autre théâtre, qu’il voulait croire plus vrai que celui du monde, le dialogue des livres et des lecteurs. Il lui fallait aussi que ses auteurs soient ses amis, pour que ce théâtre prenne corps.

Le vendredi 5 décembre 1924 au matin, Louis Aragon, 21 ans, sort de l’Hôtel du Grand Cerf, à Alençon. Il voit dans cette vénérable maison « une drôle de chose, pleine de fantômes ». Mais son but est au coin de la rue, plus précisément rue des Marcheries, où il vient travailler à la maquette de La Révolution surréaliste, de neuf heures à midi et de quatorze heures et dix-neuf heures trente, les ouvriers faisant des heures supplémentaires, « avec le bruit perpétuel des machines, et cette odeur d’encre et de papier frais », écrit-il le jour même à son mécène Jacques Doucet. Que Louis Aragon, gérant de La Révolution surréaliste, ait foulé les mêmes trottoirs qu’Auguste Poulet-Malassis, grand animateur de La Petite Revue et de La Revue anecdotique, voilà qui ne relève en rien de la seule histoire littéraire.

(1) Gérard Oberlé : Auguste Poulet-Malassis – Un imprimeur sur le Parnasse (Préface de Claude Pichois), Catalogue de vente de la Librairie du Manoir de Pron, Alençon, Imprimerie Alençonnaise, 1996.

Dominique Antonin : C’est vous que votre pipe fume – Entretien imaginaire avec Charles Baudelaire d’après Du Vin et du Haschich et Les Paradis artificiels.

Dominique Antonin est auteur d’Un peu d’encre sur la neige – L’expérience de la cocaïne par les écrivains (Paris, Le Lézard, 1997), Du cannabis pour le goûter – Anthologie (Paris, L’Esprit Frappeur, 1999) et de Saveurs de Chanvre – Florilège (Paris, L’Esprit Frappeur, 2000).

Qu’est-ce que le haschisch ?

Le haschisch, ou chanvre indien, cannabis india, est une plante de la famille des urticées, en tout semblable, sauf qu’elle n’atteint pas la même hauteur, au chanvre de nos climats. Il possède des propriétés enivrantes très extraordinaires qui, depuis quelques années, ont attiré en France l’attention des savants et des gens du monde. Il est plus ou moins estimé, suivant ses différentes provenances ; celui du Bengale est le plus prisé par les amateurs ; cependant, ceux d’Egypte, de Constantinople, de Perse et d’Algérie jouissent des mêmes propriétés, mais à un degré inférieur.

Le haschisch signifie « herbe », et même mieux, l’herbe par excellence, comme si les Arabes avaient voulu définir en un mot l’herbe, source de toutes les voluptés immatérielles. Il porte différents noms suivant sa composition et le mode de préparation qu’il a subie dans le pays où il a été récolté : dans l’Inde, bangie ; en Afrique, teriaki ; en Algérie et dans l’Arabie heureuse, madjound… Il n’est pas indifférent de le cueillir à toutes les époques de l’année, c’est quand il est en fleurs qu’il possède sa plus grande énergie. Les sommités fleuries sont, par conséquent, les seules parties employées dans les différentes préparations dont nous avons à dire quelques mots.

L’extrait gras du haschisch, tel que le préparent les Arabes, s’obtient en faisant bouillir les sommités de la plante fraîche dans du beurre avec un peu d’eau. On fait passer, après évaporation complète de toute humidité, et l’on obtient ainsi une préparation qui l’apparence d’une pommade de couleur jaune verdâtre, et qui garde une odeur désagréable de haschisch et de beurre rance. Sous cette forme, on l’emploie en petites boulettes de deux à quatre grammes; mais à cause de son odeur répugnante, qui va croissant avec le temps, les Arabes mettent l’extrait gras sous la forme de confitures. La plus usitée de ces confitures, le dawamesk, est un mélange d’extrait gras, de sucre et de divers aromates, tels que vanille, cannelle, pistaches, amandes, musc. Quelquefois même on y ajoute un peu de cantharide, dans un but qui n’a rien de commun avec les résultats ordinaires du haschisch (1).

À quoi ressemble le haschich prêt à être consommé ?

Voici la drogue sous vos yeux : un peu de confiture verte, grosse comme une noix, singulièrement odorante, à ce point qu’elle soulève une certaine répulsion et peut conduire à la nausée, comme le ferait, du reste, toute odeur fine et même agréable, portée à son maximum de force et pour ainsi dire de densité… Néanmoins, vous vous y trouvez bien, une seule chose vous préoccupe et vous inquiète. Comment ferez-vous pour sortir de votre pipe?

Ces hallucinations peuvent-elles se comparer à celles provoquées par la folie ?

Quand je parle d’hallucinations, il ne faut pas prendre le mot dans son sens le plus strict. Une nuance très importante distingue l’hallucination pure, telle que les médecins ont souvent occasion de l’étudier, de l’hallucination ou plutôt de la méprise des sens dans l’état mental occasionné par le haschisch. Dans le premier cas, l’hallucination est soudaine, parfaite et fatale ; de plus, elle ne trouve pas de prétexte ni d’excuse dans le monde des objets extérieurs. Le malade voit une forme, entend des sons où il n’y en a pas. Dans le second cas, l’hallucination est progressive, presque volontaire, et elle ne devient parfaite, elle ne se mûrit que par l’action de son imagination. Enfin elle a un prétexte. Le son parlera, dira des choses distinctes, mais il y avait un son. L’oeil ivre de l’homme pris de haschisch verra des formes étranges ; mais avant d’être étranges ou monstrueuses, ces formes étaient simples et naturelles. L’énergie, la vivacité vraiment parlante de l’hallucination dans l’ivresse n’infirme en rien cette différence originelle. Celle-là a une racine dans le milieu ambiant et dans le temps présent, celle-ci n’en a pas.

Quels sont les effets du haschisch sur la perception du monde ?

Le haschisch s’étend sur toute la vie comme un vernis magique ; il la colore en solennité et en éclaire toute la profondeur : paysages dentelés, horizons fuyants, perspectives de villes blanchies par la lividité cadavéreuse de l’orage, ou illuminées par les ardeurs concentrées des soleils couchants, profondeur de l’espace, allégorie de la profondeur du temps… La danse, le geste ou la déclamation des comédiens si vous vous êtes jeté dans un théâtre…La première phrase venue si vos yeux tombent sur un livre tout enfin, l’universalité des êtres se dresse devant vous avec une gloire nouvelle non soupçonnée jusqu’alors.

La musique, autre langue chère aux paresseux ou aux esprits profonds qui cherchent le délassement dans la variété du travail vous parle de vous-même et vous raconte le poème de votre vie, elle s’incorpore à vous, et vous vous fondez en elle. Elle parle votre passion, non pas d’une manière vague et indéfinie, comme elle fait dans vos soirées nonchalantes, un soir d’opéra, mais d’une manière circonstanciée, positive, chaque mouvement du rythme marquant un mouvement connu de votre âme, chaque note se transformant en mot, et le poème entier entrant dans votre cerveau comme un dictionnaire doué de vie.

C’est aussi à cette phase essentiellement voluptueuse et sensuelle qu’il faut rapporter l’amour des eaux limpides, courantes ou stagnantes, qui se développe si étonnamment dans l’ivresse cérébrale de quelques artistes. Les miroirs deviennent un prétexte à cette rêverie, qui ressemble à une soif spirituelle, conjointe à la soif physique qui dessèche le gosier ; les eaux fuyantes, les jeux d’eau, les cascades harmonieuses, l’immensité bleue de la mer, roulent, chantent, dorment, avec un charme inexprimable. L’eau s’étale comme une véritable enchanteresse, et, bien que je ne croie pas beaucoup aux folies furieuses causées par le haschisch, je n’affirmerai pas que la contemplation d’un gouffre limpide fût tout à fait sans danger pour un amoureux de l’espace et du cristal, et que la vieille fable de l’ondine ne pût devenir pour l’enthousiaste une tragique réalité.

Quels sont les effets du haschisch sur la perception du temps ?

Cette imagination dure une éternité. Un intervalle de lucidité avec un grand effort vous permet de regarder à la pendule. L’éternité a duré une minute. Un autre courant d’idées vous emporte; il vous emportera pendant une minute dans son tourbillon vivant, et cette minute sera encore une éternité. Les proportions du temps et de l’être sont dérangées par la multitude innombrable et par l’intensité des sensations et des idées. On vit plusieurs vies d’homme en l’espace d’une heure.

Quand le lendemain matin, vous voyez le jour installé dans votre chambre, votre première sensation est un profond étonnement. Le temps avait complètement disparu. Tout à l’heure c’était la nuit, maintenant c’est le jour. « Ai-je dormi, ou n’ai-je pas dormi ? Mon ivresse a-t-elle duré toute la nuit, et la notion du temps étant supprimée, la nuit entière n’a-t-elle eu pour moi à peine que la valeur d’une seconde ? ou bien, ai-je été enseveli dans les voiles d’un sommeil plein de visions ? » Il est impossible de le savoir.

Est-ce que l’on garde le contrôle de soi ?

De temps en temps la personnalité disparaît. L’objectivité qui fait certains poètes panthéistiques et les grands comédiens devient telle que vous vous confondez avec les êtres extérieurs. Vous voici arbre mugissant au vent et racontant à la nature des mélodies végétales. Maintenant vous planez dans l’azur du ciel immensément agrandi. Toute douleur a disparu. Vous ne luttez plus, vous êtes emporté, vous n’êtes plus votre maître et vous ne vous en affligez pas. Tout à l’heure l’idée du temps disparaîtra complètement. De temps en temps encore un petit réveil a lieu. Il vous semble que vous sortez d’un monde merveilleux et fantastique. Vous gardez, il est vrai, la faculté de vous observer vous-même, de demain vous aurez conservé le souvenir de quelques-unes de vos sensations. Mais cette faculté psychologique, vous ne pouvez pas l’appliquer. Je vous défie de tailler une plume ou un crayon ; ce serait un labeur au-dessus de vos forces.

Jusqu’à quel point l’homme est-il transformé par le haschisch ?

L’oisif s’est ingénié pour introduire artificiellement le surnaturel dans sa vie et dans sa pensée; mais il n’est, après tout et malgré l’énergie accidentelle de ses sensations, que le même homme augmenté, le même nombre élevé à une très haute puissance. Il est subjugué; mais, pour son malheur, il ne l’est que par lui-même, c’est-à-dire par la partie déjà dominante de lui-même; il a voulu faire l’ange, il est devenu une bête, momentanément très puissante, si toutefois on peut appeler puissance une sensibilité excessive sans gouvernement pour la modérer ou l’exploiter.

Que les gens du monde et les ignorants, curieux de connaître des jouissances exceptionnelles, sachent donc bien qu’ils ne trouveront dans le haschisch rien de miraculeux, absolument rien que le naturel excessif. Le cerveau et l’organisme sur lesquels opère le haschisch ne donneront que leurs phénomènes ordinaires, augmentés, il est vrai, quant au nombre et à l’énergie, mais toujours fidèles à leur origine. L’homme n’échappera pas à la fatalité de son tempérament physique et moral: le haschich sera, pour les impressions et les pensées familières de l’homme, un miroir grossissant, mais un pur miroir.

Y a t-il une troisième phase, succédant à la seconde ?

La troisième phase, séparée de la seconde par un redoublement de crise, une ivresse vertigineuse suivie d’un nouveau malaise, est quelque chose d’indescriptible. C’est ce que les Orientaux appellent le kief ; c’est le bonheur absolu. Ce n’est plus quelque chose de tourbillonnant et de tumultueux. C’est une béatitude calme et immobile. Tous les problèmes philosophiques sont résolus. Toutes les questions ardues contre lesquelles s’escriment les théologiens et qui font le désespoir de l’humanité raisonnante sont limpides et claires. Toute contradiction est devenue unité. L’homme est passé dieu.

À quoi pense-t-on, dans un moment pareil ?

Il y a en vous quelque chose qui dit : « Tu es supérieur à tous les hommes, nul ne comprend ce que tu penses, ce que tu sens maintenant. Ils sont même incapables de comprendre l’immense amour que tu éprouves pour eux. Mais il ne faut pas les haïr pour cela; il faut avoir pitié d’eux. Une immensité de bonheur et de vertu s’ouvre devant toi. Nul ne saura jamais à quel degré de vertu et d’intelligence tu es parvenu. Vis dans la solitude de ta pensée, et évite d’affliger les hommes. »

(1) Dans Du Vin et du Haschisch, Baudelaire décrit le hachisch comme suit : « La composition du hachisch est faite d’une décoction de chanvre indien de beurre et d’une petite quantité d’opium. »